2026年の干支は、午(うま)年ですね。

午は、馬(うま)のことを言います。

記事タイトルにも書かれていますが、干支の“うま”は漢字で“午”と書きます。

“うま”は、通常は漢字で“馬”と書きますよね?

ではなぜ、

干支では“馬”を“午”と書くのか?

そんなあなたの疑問に答えるため、

今回は、“馬”と“午”に関する話をチェックしました。

皆様の参考になれば幸いです。

■干支で馬を“午”と書くワケ

干支で、馬を表す漢字を“午”と書くのは、

12の方角の7番目にあたる午(うま)に

覚えやすくするために馬(うま)の意味を当てはめた

からです。

古代中国において、無学な庶民に干支十二支を覚えさせるのに、動物の名前を当てはめることは都合が良かったと言われています。

身近な動物の名前を十二支に当てはめることで、方角や時刻を覚えやすくしたワケですね。

午(うま)の場合は、午の刻が1日の真ん中である正午(12時)であることと、馬が人々の生活に深く関わってきたことから、動物の馬が当てた方が覚えやすいと考えられたからです。

ちなみに、漢字の午は、「杵(きね)」という餅をつく道具の形を表しており、上下に動く様子から「交差する」「切り替わる」という意味を持つようになりました。

そこから、1日の前半と後半を分ける「午前」「午後」という言葉が生まれたそうです。

◆干支十二支で午が7番目に来る理由

午(馬)が干支の7番目に来る理由は、道草をくったからです。

馬は、自分の足の速さを過信していたため、

「ちょっとくらい寄り道しても大丈夫」

と考えて、道中で道草をくってばかりいたのです。

その結果、他の十二支たちに先を越されてしまい、7番目となったのです。

干支の馬のエピソードはこんなところですね。

昔話の「兎と亀」の話に似ていますね。(笑)

しかし、まだ疑問がひとつ残ります。

そもそも、“7番目の方角”って何よ?

って、理由を知らない人は思いますよね?

理由を知らない人は、こちらの項目を要チェックです!(笑)

■午の語源は「包」の中の“已”と同じ

漢字の“午”は、音読みでは「ご」。訓読みは「うま」「ひる」です。

語源由来辞典によると、午は「杵」の原字だそうです。

漢字の「午」は、「杵(きね)」の原字で、上下に交差し、餅をつく杵を描いたもの。

十二進法では、前半(午前)が終わり後半(午後)が始まる位置にあり、その交差点を「正午」という。

つまり、十二支の中間に位置し、草木の成長期が終わり、衰えを見せ始めた状態を表したものと考えられる。

引用元:語源由来辞典

■12の方角と名前について

そもそも昔の方角というのは、

古代中国から伝わったものでした。

その方角は全部で12あります。

太古の昔、中国では木星の運行によって方角を決めていました。

木星は、約12年で天球を一周します。

つまり、1年ごとに一つの方角を決め、それを12作ることによって、一周分の方角を決めたのです。

で、それが日本に伝わったのです。

古代中国の習わしこそが、12の方角の由来というワケですね。

で、方角の名前は、

「干支に登場する動物の名前を12の方角に対して北から時計回りに順番に当てはめたもの」

なのです。

ちなみに、干支の方角を東西南北にあてはめると、

卯=東

酉=西

午=南

子=北

となりますが、厳密にはもっと広い方角をカバーしています。

(例えば、子は北北西~北北東くらいまで)

なお、午の方角は、大体東北東~東南東の間くらいです。

■干支と昔の時刻

さて、ここまで読んだら、ピーンと来た人も多いと思います♪

そう、昔の時刻です。

昔の時刻も干支十二支で書いていました。

当時は、1日24時間を12の刻で表していたのです。

つまり、一刻ごとに2時間。

ただし、0時から始まるのではなく、23時から始まります。

干支の時間を現代の時間と対応させると、以下のようになります。

子=0時(23時~1時)

丑=2時(1時~3時)

寅=4時(3時~5時)

卯=6時(5時~7時)

辰=8時(7時~9時)

巳=10時(9時~11時)

午=12時(11時~13時)

未=14時(13時~15時)

申=16時(15時~17時)

酉=18時(17時~19時)

戌=20時(19時~21時)

亥=22時(21時~23時)

こんなところですね。

例えば、午二つ時と言うと、

「午(午前11時~13時)の間を4分割した2つ目の時間帯」

を意味します。

具体的には、午前11時半~12時の時間帯になります。

ほとんどの場合は、昼休み前で仕事が忙しい時間帯ですね。

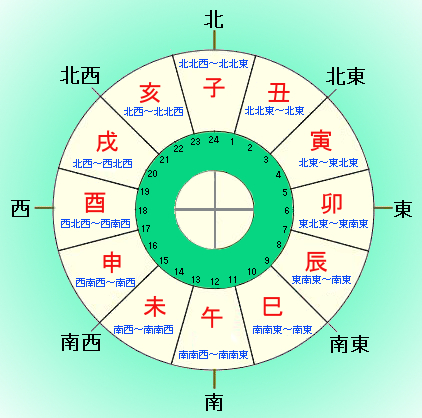

■干支・方角・時刻対応表

干支と方角と時刻の対応表を作りました。

これさえ見れば一目瞭然ですね♪

ちょっと見えにくいですが、中の緑色の円の中に時刻が書いてあります。

(24時間表記)

干支の方角に関しては、指す範囲が少しアバウトです。

例えば、辰の方角は東南東ですが、東南東から南東の間も含まれているのです。

まあ、方位磁針が無かった時代なので、

「大体、この方角」

という感覚だったのでしょうね。(笑)

では、今回はこの辺で。

■関連項目