記事タイトルにも書かれていますが、干支の“とら”は漢字で“寅”と書きます。

普通、“とら”は漢字で“虎”と書きますよね?

ではなぜ、

干支では“とら”を“寅”と書くのか?

そんなあなたの疑問に答えるため、

今回は、“とら”と“寅”に関する話をチェックしました。

皆様の参考になれば幸いです。

■干支で“とら”を“寅”と書くワケ

干支で“とら”を“寅”と書くのは、

12の方角の3番目にあたる寅(とら)に

覚えやすくするために虎(とら)の字を当てはめた

からです。

古代中国において、無学な庶民に干支十二支を覚えさせるのに、動物の名前を当てはめることは都合が良かったと言われています。

そういった理由から、12の方角や時刻を表す十二支に動物の名前の読みを当てはめて使うようになったというワケです。

ちなみに、虎が干支の3番目に来る理由は、ウサギ(卯)を追い抜いたからです。

脚力(特にジャンプ力)に自身があったウサギは、先に出た牛を簡単に追い抜ける自信があり、実際に足が速かった。

しかし、虎が負けじと猛烈なスピードでウサギに迫ったため、喰われると思ったウサギは驚いて道を譲ってしまったのです。

故に、虎は3番目を勝ち取ることができたのです。

干支の虎のエピソードはこんなところですね。

しかし、まだ疑問がひとつ残ります。

そもそも、“3番目の方角”って何よ?

って、理由を知らない人は思いますよね?

理由を知らない人は、こちらの項目を要チェックです!(笑)

■寅の語源は弓矢を引く姿の象形文字

寅(とら)という漢字の語源は、弓矢を両手で引く姿から来ています。

引き絞った姿を象形文字として表したのが“寅”という漢字です。

音読みでは「いん」。訓読みは「とら」または「つつしむ」です。

こちらのサイトで、イラスト付きで分かりやすく解説されているので、参考にしてみてください。

■12の方角と名前について

そもそも昔の方角というのは、古代中国から伝わったものでした。

その方角は全部で12あります。

太古の昔、中国では木星の運行によって方角を決めていました。

木星は、約12年で天球を一周します。

つまり、1年ごとに一つの方角を決め、それを12作ることによって、一周分の方角を決めたのです。

で、それが日本に伝わったのです。

古代中国の習わしこそが、12の方角の由来というワケですね。

で、方角の名前は、

「干支に登場する動物の名前を12の方角に対して北から時計回りに順番に当てはめたもの」

なのです。

ちなみに、干支の方角を東西南北にあてはめると、

卯=東

酉=西

午=南

子=北

となりますが、厳密にはもっと広い方角をカバーしています。

(例えば、子は北北西~北北東くらいまで)

なお、寅の方角は、大体北東~東北東の間くらいです。

■干支と昔の時刻

さて、ここまで読んだら、ピーンと来た人も多いと思います♪

そう、昔の時刻です。

昔の時刻も干支十二支で書いていました。

当時は、1日24時間を12の刻で表していたのです。

つまり、一刻ごとに2時間。

ただし、0時から始まるのではなく、23時から始まります。

干支の時間を現代の時間と対応させると、以下のようになります。

子=0時(23時~1時)

丑=2時(1時~3時)

寅=4時(3時~5時)

卯=6時(5時~7時)

辰=8時(7時~9時)

巳=10時(9時~11時)

午=12時(11時~13時)

未=14時(13時~15時)

申=16時(15時~17時)

酉=18時(17時~19時)

戌=20時(19時~21時)

亥=22時(21時~23時)

こんなところですね。

例えば、寅二つ時と言うと、

「寅(午前3時~5時)の間を4分割した2つ目の時間帯」

を意味します。

具体的には、午前3時半~4時の時間帯になります。

丁度、深夜から朝になる中間位の時間帯です。

こんな時間に起こされると、寝ぼけて頭が全く回りません。

二度寝が必要になるでしょう。(笑)

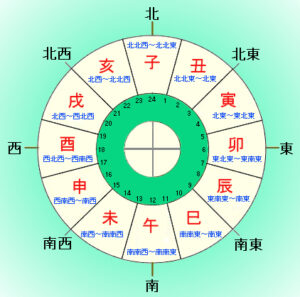

■干支・方角・時刻対応表

干支と方角と時刻の対応表を作りました。

これさえ見れば一目瞭然ですね♪

ちょっと見えにくいですが、中の緑色の円の中に時刻が書いてあります。

(24時間表記)

干支の方角に関しては、指す範囲が少しアバウトです。

例えば、卯の方角は東ですが、東北東から東南東の間も含まれているのです。

まあ、方位磁針が無かった時代なので、

「大体、この方角」

という感覚だったのでしょうね。(笑)

では、今回はこの辺で。

■関連項目