■交通信号設置記念日ってどんな日?

交通信号設置記念日とは、1931年(昭和6年)8月20日に、日本製初の3色灯の自動の交通信号機が尾張町交差点(銀座4丁目)や京橋交差点(中央区新港町)などの34か所設置されたことに因んだ記念日です。

ちなみに、日本初の自動信号機が設置されたのは、1年半ほど前の1930年(昭和5年)3月23日。

場所は東京の渋谷交差点です。

当時の自動信号機はアメリカのレイノルズ社製で、日本ではまだ信号機の色の意味が全く浸透していなかったので、信号灯のガラスの上から「ススメ」「チウイ」「トマレ」と文字が書かれていたそうです。

参考:Wikipedia

■提唱・制定者は?

交通信号設置記念日の制定者は不明です。

■日付の理由は?

日付の理由は前述のとおりです。

■日本記念日協会に登録されているの?

交通信号設置記念日は、日本記念日協会に認定・登録されていません。

■信号機の色は国際基準

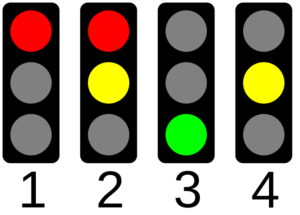

信号機の色と点灯パターンは、実はウィーン条約による国際基準で定められています。

色に関しては、左から「緑」「黄」「赤」で、それぞれ「進行可能」「注意」「止まれ」という意味です。

縦型の信号機の場合は、上から「赤」「黄」「緑」となっています。

ウィーン条約に批准した国では、上記の3つ他に、「赤と黄が同時に点灯する」という点灯パターンがあります。

その意味は、「信号がもうすぐ緑に変わる」だそうです。

つまり、日本のように赤の次は緑ではなく、赤と黄色が同時に点灯した後に緑が来るということです。

ちなみに、日本はウィーン条約に批准していないため、信号の赤と黄色が同時に点灯するということはありません。

また、「緑」を緑信号と呼ばずに「青」信号と呼んだりするという、独自の方法をとっています。

その理由は、日本の「色に対する認識の違い」が起因しています。

詳しくは、こちら↓のページをごらんください。

信号機の青信号は緑色なのに“青”信号と言う理由

信号機の青信号は緑色なのに“青”信号と呼ばれている事実あなたはご存知ですか?普段何気なく見ている信号。信号の色は、左から青・黄・赤と呼びます。しかし、信号の色そのものをよく見てみると、実際には緑・黄・赤であることがわかります。緑色なのに、な...

では、今回はこの辺で。

■関連項目

信号機の青信号は緑色なのに“青”信号と言う理由

信号機の青信号は緑色なのに“青”信号と呼ばれている事実あなたはご存知ですか?普段何気なく見ている信号。信号の色は、左から青・黄・赤と呼びます。しかし、信号の色そのものをよく見てみると、実際には緑・黄・赤であることがわかります。緑色なのに、な...

日本の記念日一覧(1月1日~12月31日)

日本の記念日の一覧です。1月1日から12月31日までの暦の順番です。ただし、日にちが変動する二十四節気や雑節そのもの(立春、入梅など)は割愛しています。空欄の日は、判明次第、追加していきます。■1月の記念日1月1日 元日(正月三が日の初日)...